莫斯科屠杀,一场颜色革命的幽灵

“去中心化的恐怖袭击”

在3月23日凌晨,莫斯科发生重大恐怖袭击事件,恐怖分子突袭一场正在进行的音乐会,通过射击、爆破和纵火的方式造成重大人员伤亡,截至目前,死亡人数达到144人。

相比过去常见的恐怖袭击,此次袭击活动有着鲜明的特点,一是没有政治诉求,现场的恐怖分子没有表达任何诉求,目的完全是单纯的杀戮,事后也没有任何组织第一时间宣称负责;二是整个事件更像是一场特种任务,恐怖分子筹划了完整的逃跑计划并差点实施成功,第三是恐怖分子在被俘虏之后表现出的应激状态,看起来不像是抱着必死信念的战士,而是收钱办事的流寇。

后续各方面爆出的信息也进一步佐证了恐怖袭击背后的舆论趋势——没有任何人愿意负责,所有人都在撇清关系,连被捕的恐怖分子,都声称自己只是“赏金猎人”,既不是为了某个政治目标,也不是为了宣传某种理念,仅仅是为了不知名的客户的佣金而已。

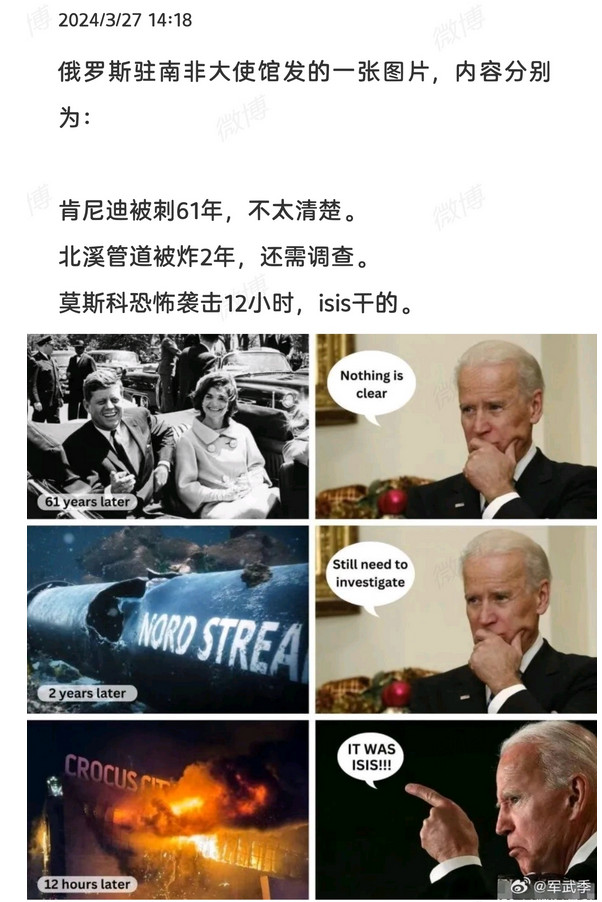

似乎这场屠杀完全是为了带给普通俄罗斯民众恐惧,是为了激怒刚刚当选的普京。但更多的证据也在暗示策划者的真实身份,譬如在悲剧发生前美国政府准确的预警,以及悲剧发生后斩钉截铁的断言乌克兰并未参与此事的态度,如果再联想一下激怒战争中的俄罗斯有可能带来的后果会带来的变化,结论呼之欲出。

但笔者在此并无猜测或是分析幕后凶手身份的兴趣,在我看来, 这场行动本身所昭示的意义,远远比行动的背景更重要。

从以上的信息出发,如果我们剥离这场恐怖袭击本身的特质,把它看成一种一般意义上的社会活动,那么就会发现,这是一起典型的存在于社交媒体时代的商业行为。

不知名的客户发布具体的目标,不知名的供应商提供具体的服务,与普通人在网络商城里挑选一件商品的内在逻辑并无不同。一个显然的事实是,这样的模式去中心化的,模糊主体的。恐怖袭击本身只有姗姗来迟的isis认领,而已经去中心化的isis使得过去基于“冤有头债有主”的报复逻辑也变得无的放矢,140人死亡的意义成了死亡本身,传统的基于程序正义的政治回应也必须让位于俄罗斯基于自身感知而进行的事实报复。

密谋在“电报”发生——超主权权力让俄国无可奈何

但真实世界运作的逻辑显然与赛博空间不同,真实世界里的社交必然会借助某些媒介,这些媒介提供了新的视角。最新的消息是说,恐怖分子共11人,其中行动组4人,协助组7人,而这样复杂的行动协调,则是通过电报(Telegram)进行联系的。

电报(Telegram)由俄罗斯著名润人兄弟尼古莱·杜罗夫和帕维尔·杜罗夫在2013年创立,创立之初的理念听起来很熟悉—自由、开放、保护隐私、去中心化,软件自身也以信息加密与自毁作为卖点。截至目前,创始人声称该款app已有9亿用户。

伴随软件高速发展而来的自然是与政府管制的冲突,2021年6月,莫斯科政府因电报未遵守政府规定删除相关违禁内容被罚款1000万卢布,2022年3月,巴西也因为电报无视裁决拒绝冻结传播虚假信息的账号而被暂停运营。实际上这样的情况并非孤例而是时有发生,受罚或是遭受管制的app也不光是电报,fb之类的社交媒体也在其中。我们很难说这些国家政府的管制都合理,但现实就是,恐怖分子通过电报串连协调,而俄罗斯政府对此一无所知。

社交媒体是全球化的产物,它在物理层面的媒介依赖于高度标准化的商品,这些商品则通过贸易行为在世界各地销售和建设,贸易本身又造就了新的繁荣与生活方式。但无论是手机,还是通信基站,还是通讯卫星,都是技术含量极高只能由少数国家——准确的说只有中国和美西方阵营能提供的商品,这又使得商品本身对大多数国家成为不可理解的黑箱。

对这些国家来说这就构成了一个矛盾:一方面社会高度依赖和渴求社交媒体带来的生活变化,另一方面这些国家又没有能力去管制社交媒体。社交媒体事实上形成了一种超主权的权力。

在笔者往期的文章里,也提到过“超主权权力”这个概念,在过去,它实际上是由美国主导全球化的秩序所塑造的,旨在保障美元资本自由流动的一种权力,这也就从基础上注定了这样的权力一定是反非美国家主权的。希拉里与谷歌为了运用社交媒体的力量介入国际政治,推出了“互联网自由”的概念,这就是一个用于解构和摧毁国家主权的工具,实践这种“自由”的方式,就是臭名远扬的“颜色革命”。

超主权权力与颜色革命

2010年,突尼斯一个名叫穆罕默德.布瓦吉吉的小贩,因为在生意中遭受当地行政官员的暴力对待,来到市政府门口自焚,至此拉开了“阿拉伯之春”的序幕。从今天的视角来看,这种无辜底层平民作为完美受害者来彰显“专制政府”罪恶的宣传手段,已经司空见惯。

我们很难知晓真的发生了什么,甚至是否有这么一回事。但可以确定的是,后续的发展是精心策划的结果。当一个关于自焚的叙事在社交媒体上广泛传播开之后,手持茉莉花的突尼斯“群众”们就“自发”走上了街头,同时热点也转向了突尼斯执政者本阿里家族的腐败丑闻,此时群众们自然也将诉求转向了要求本阿里下台,实行更“自由”的经济政策。

在政变动荡如家常便饭的北非中东地区,本阿里迅速意识到这并非一股机缘巧合的怒火,而是一场醉翁之意不在酒的政变。但这个时候“互联网自由”的威力就显现出来了,落后迟缓的突尼斯政府完全无法应对自身没有能力管控的社交媒体,传统的电视台和广播构成的宣传机器面对通过社交媒体串联的政变势力毫无招架之力。

很快的,硅谷的信息资产阶级与民主党的新自由主义干将们共同打造的新式宣传武器就把政变之火从突尼斯烧到了其他国家,虽然在10多年后我们盖棺定论的评价这场运动,得出的结论是搬起石头砸自己的脚,但必须承认,它对依赖于美国的超主权体系但又缺乏基层管理能力的北非中东地区,有着无与伦比的杀伤力。

2014年,叙利亚战争爆发,这场战争有着一些鲜明而独特的特征,叙利亚政府并没有一个现代国际关系意义上的对手,它的对手叫isis,是一伙如同混沌战帮一样听命于现实的四大邪神但又各自为战甚至互相冲突的团体,这个团体由素质参差不齐的雇佣兵、恐怖分子、极端宗教分子和盗匪组成,但同时又拥有移动互联网和美西方阵营高水平的情报和组织支持。

从这个角度讲,isis实际上就是颜色革命在军事上的实践,它代表了一种非常危险的范式,即美国通过提供少量高技术装备和社交媒体的信息支持,组织一个地区各种武装团伙对抗合法政府。在具体的操作上,美国并不需要像过去支持一个明确的政府——就像kmt南越南韩一样付出那么大的代价,只需要一些情报专员就可以挑起一场对一个国家伤害巨大的混战。

显而易见的,如果这种模式成功,那么很多我们熟悉的地方就会如法炮制,混乱与战火将不可避免。庆幸的是叙利亚政府的胜利终结了这种可能,从这个角度讲,这是一场意义被普遍低估的战争。

在这之后,中美贸易战占据了世界媒体的主要注意力,人们似乎遗忘了颜色革命依然在摧残着很多地方。国内舆论的注意力也只在19年乱港事件的一些细节里管窥颜革的痕迹。直到特朗普下台前的“占领国会山”事件,全世界才发现,原来颜色革命也会革到美国人自己头上。

始作俑者,其无后乎。这有些带着宿命意味的循环,更进一步的说明了颜色革命本身的反主权特性。从这样一个循环里,我们也能总结出它的范式,它是由一个目标国无法掌控的社交媒体作为物理基础,在串联与组织上去中心化,真正的主导者则隐藏其后,隐藏在名义上的“互联网自由”与实际上的超主权权力带来的压迫之后。

让我们回到开头,回到这场悲剧,就会发现,这场大屠杀在整体的运作方式上,与伊德利卜的一个匪帮在推特或是fb上联系的一起抢劫或是谋杀并无二致。恐怖分子们在电报上“自由”的串联,“自由”的组织,但俄罗斯政府毫无办法,既无法管控,也无法限制,更无法禁止。这实际上就是颜色革命怪物被砸碎后,散落的碎片发酵的结果。

中国互联网对抗超主权权力的启示

国内的老网民们或多或少都有翻墙上外网的经历,一些行业比如码农更是时时需要。对于墙的存在,不同立场的人看法大相径庭。但至少有一个基础事实是无法否认的,就是本文提到的这种主导颜色革命的超主权权力,长期以中国为最主要侵蚀目标,并且一直不曾停止尝试(不管你持有何种立场,但只要在外网稍微多了解下,都会感受到整个西方网络世界对中国这个主体的极大敌意)。而中国也是当下世界上唯一真正有能力进行抵御的国家。

有00年-10年上网经历的朋友都应该还清楚记得曾经的油管,脸书,谷歌这些是因为什么退出大陆。虽然阿拉伯之春是互联网时代颜色革命的标志性事件,但08年前后发生在油管脸书这些平台的一系列事件其实已经就是颜色革命的尝试,只不过失败了。

一方面,西方当时的手段还没后来成熟,并完全错判了当时中国的民意。二是08年金融危机的爆发让中国成为了资本主义世界的救世主,美国不得不在既911之后又一次暂缓对中国的围堵,并将矛头转回中东,最终在叙利亚,伊拉克,阿富汗的一系列失败中深陷泥足。

翻翻互联网历史就知道,长期被一些人念叨的”国内互联网企业能发展起来是因为墙让国外互联网企业无法参与竞争“属于完全无视基本史实的话术。中国互联网能迅速崛起,本身还是依托庞大的市场,发展迅速的基础设施与比欧美国家还灵活的互联网产业政策(从最早的VIE架构,到以网约车为代表的决策速度,到普遍的低税率等等,负作用则是互联网野蛮生长带来的一系列问题)。

实际上,只有”墙“的存在是无法防御超主权权力的进攻的,根本上还是要依靠不断提升的国家实力与对等的产业存在。从电报对这次莫斯科恐袭的作用看,我们会发现对等的互联网产业存在在经济和科技效益之外所具有的安全作用。

互联网时代,大规模市场中一定会产生能够与国家主权进行某些层面对抗的媒介权力,中国如此,美国也如此。除中美之外,俄罗斯已经可以算得上世界上主要的几个单一互联网市场,并且俄罗斯是少数几个具有部分互联网主权能力的国家。即便如此,俄罗斯也要对电报上进行的恐怖活动密谋无可奈何。

杜罗夫兄弟固然是俄国著名反建制润人,但对于号称有9亿用户的电报来说,决定发展策略的不会是创始人私人的价值观,而是资本逐利性。一亿多人口的俄罗斯市场赎买不了电报这个级别的超主权化平台,只有全面投身西方市场才能让电报获得最大化的发展。

对比我国,我国的互联网行业里很多知名人物的世界观和价值取向如何呢?相信大家能从很多事件中窥见一般。更不用说中国互联网行业发展之初,就在技术和资金上与西方世界密不可分。到今天看,不管这些行业大佬本身价值取向如何,最有竞争力,最能把握中国市场的一批人和业态基本都留在了国内,并且立足国内市场进军海外,而不是像电报一样发生恐怖密谋还拒绝监管,根本上还是因为接受监管,留在国内市场有庞大的利益。

就像TT事件的主角在内涵段子下架后又搞了抖音,而不是像电报的创始人那样。发展出与美国对等的互联网产业,并不只是获得了信息安全自主,更直接最大可能减少了了大量互联网资本因无法在国内获利转而与西方合作对抗中国的情况发生。

当然,资本的扩张总是无节制的。主权国家到底该如何平衡和节制巨型媒介平台权力,甚至是如何最终扭转媒介权力的资本主义属性,都需要我们在不断发展探索中寻找答案。

颜色革命背后代表着“超主权权力”,但并不意味着所有的“超主权权力”都是颜色革命,2020年中国提出《全球数据安全倡议》,明确提出各国应要求本国企业遵守所在国法律。

考虑到中国的生产力对世界的影响,我们会发现,一般意义上的“超主权权力”,并不与具体的国家绑定,而是一种技术和资本中心输出的世界观,这种世界观与输出者自己看待世界的逻辑息息相关,它可以是建立在颠覆与破坏之上的fb,推特,电报,或是其他东西,也可以是为整个世界提供帕累托改进的tiktok、SHEIN或是temu,一切都取决于世界的中心如何看待这个世界,也取决于什么样的世界观会成为世界的中心。

让我们拭目以待。

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- //www.oliviahoang.com/wzzx/xxhq/oz/2024-03-31/87263.html-红色文化网