美国“战略大师”和“民国大师”一样,你听过的比见过的多……

中国外交部8月24日宣布,应中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅邀请,美国总统国家安全事务助理沙利文将于8月27日至29日访华,举行新一轮中美战略沟通。值得提醒的是,这是美国总统国家安全事务助理时隔八年再次访华,也是沙利文在国安事务助理任内首次访华。

作为美国总统国家安全事务助理,也就是我们常说的总统国家安全顾问,沙利文的职责是为美国总统在国家安全方面提供解决方案,制定和执行政策,是影响总统决策的关键人物。但看看眼下美国在国际战略方面的捉襟见肘,很难说沙利文很好地履行了自己的职责。

别的不说,就拿以色列来说,早就不听美国的命令了,拜登甚至在电话里对内塔尼亚胡破口大骂。中东局势搞成这样,不知道这时候拜登会不会想起一年之前,沙利文曾经自信宣称,“中东地区二十年来从未如此平静。”然后没过几天,阿克萨洪水就搅乱了美国人的中东规划,甚至波及了美国国内政治,最终给拜登半截入土的连任前景添了一铲子土。

当年美国从阿富汗仓皇撤军,拜登团队还能甩锅给特朗普,说是他们只是给特朗普收拾残局,雷都是前任埋的。这次中东局势爆炸,他们就真没锅可甩了。布林肯和沙利文这些奥巴马时期就开始参与治国理政的资深人士,其表现说到底跟他们鄙视的特朗普时期的那些草台班子,也没本质区别。

很多人对于美国“国师”的认知,可能还停留在乔治·凯南和基辛格那代人,觉得美国外交团队一定都是国际战略大师。所以也有人会想,以前美国多少还有些像样的战略大师,怎么现在就只有沙利文这种平庸之辈了?

其实这一点也不奇怪,抛去滤镜,所谓的美国外交团队本来就是这种水平。因为他们从一开始就没正经学到什么东西,在工作中也没练出什么东西,不学不练自然就不会。

“大师”们都学些什么?

说到这些美国“国师”们都学了些什么,作为一个在美国拿了政治学博士学位的人,还是稍微有点发言权的。

先说沙利文,他是个标准的科班出身的外交官僚,在耶鲁读的政治学本科,又去牛津拿了个硕士学位。虽然他还是跟大部分美国政客官僚一样,先去做了法律工作才被拉进了政坛,但至少他是受了正经的相关教育。

沙利文是1998年从耶鲁毕业,2000年从牛津毕业。那个时代的美国国关教科书、国关教程以及所谓的经典书目,跟我2015年在匹兹堡大学学习的东西,其实没有本质区别,都是冷战之后“历史终结论”的产物。

你可能会以为美国“国师”们在学校里学的,应该都是乔治·凯南或基辛格这些人搞的大国战略,研究美国如何才能提升国力与其他国家竞争。但现实是,这些所谓的“地缘政治”、“国家战略”,只占课程的一小部分,剩下绝大部分课程是留给国际组织、国际法、国际政治经济学这些东西的。当代国关最热门的话题是“人权”和“环保”这类,而不是“战争”和“国家”。

乔治·凯南和基辛格

至于国际关系中所必备的历史、地理以及各国国别研究,那更是下水道中的下水道。当初我们系研究俄罗斯的老教授退休前最后开了一学期俄罗斯研究的课,结果系里就我一个人报名了。有个同学还诧异地问我,“啊?现在还有人关心这个话题吗?”

为什么会这样?因为对冷战后相信历史已经终结的美国人来说,这个世界上的大问题已经都解决了,剩下的都是小修小补和唱赞歌了。对于那个时代的国关学生来说,他们的任务不再是帮助美国赢得大国竞争,因为大国竞争不存在了,美国主导的国际秩序将万世永存。在这样的情况下,美国的国关人只需要为美国和盟友协调一些小矛盾,帮助美国镇压一些不听话的小国,管理一些治安战级别的地区冲突,给美国的一切行为寻找所谓的“合法性”。

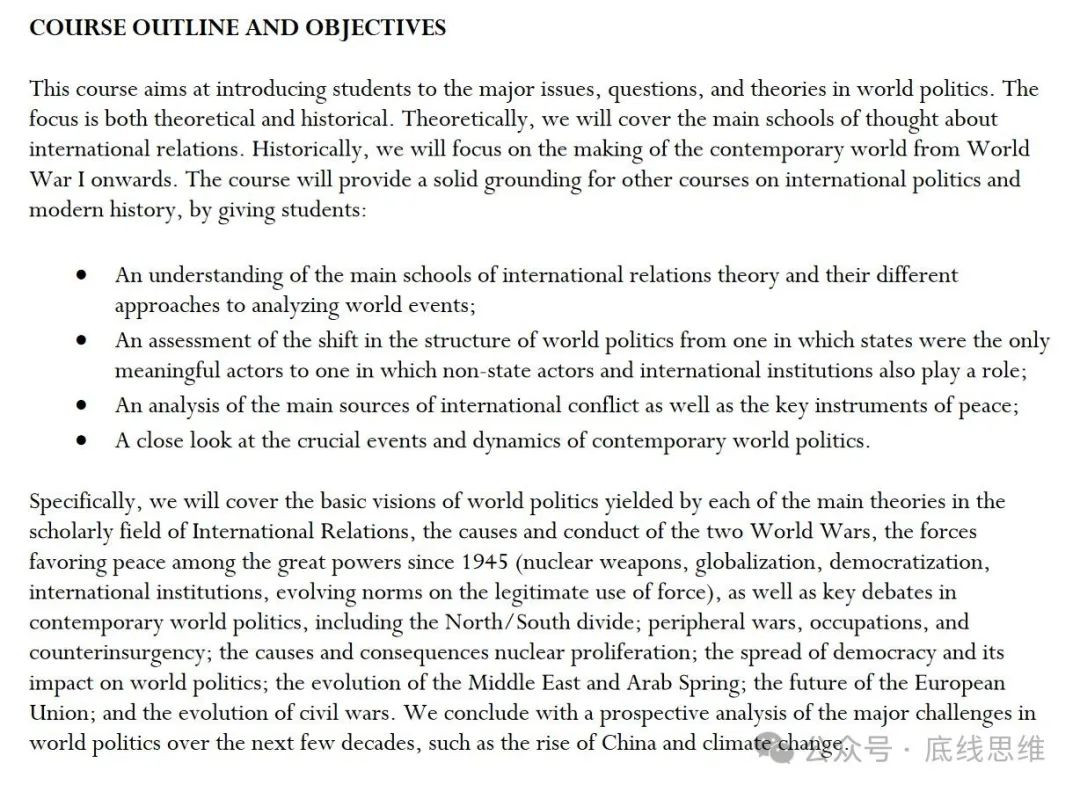

比如我随手找了个2017年耶鲁大学国际关系导论这门课的课程介绍,里面是这么描述的:

“我们将覆盖每个国关学派主要理论对世界政治的基本认知,两次世界大战的原因和过程,1945年以来有利于大国和平的原因(核武、全球化、民主化、国际制度、对合法使用武力的规范演变),以及当今世界政治的关键争论,包括:南北差异;边缘地区战争、占领以及反叛乱;核扩散的原因和结果;民主的传播和对世界政治的影响;中东的演变和阿拉伯之春;欧盟的未来;以及内战的进化。课程结尾我们将对未来几十年世界政治的主要挑战进行前瞻分析,比如中国的崛起和气候变化……”

反过来讲,那些强调“国家利益”和“硬实力”、被称为“现实主义”的理论,那些认为国际社会是永恒的无政府主义状态因而需要思考大国竞争的人士,在冷战后的美国国关学界和政界,经常是处于弱势的。

得势的是所谓的自由主义者,鼓吹美国不是靠霸权,而是以德服人,建立起了万邦归顺的自由主义世界秩序。霸权总有衰落的一天,但美国的秩序是特殊的、永恒的。所以那个年代,就连现实主义者,都得谄媚地说美国的霸权不一样,美国的霸权是历史上前所未有“仁慈”的,因而也会成就历史上前所未有的永恒。

美国人之所以沉迷意识形态斗争,做出无数看起来杀敌八百自损一千的毫无国家利益可言的事情,是因为他们如同教徒一般,相信冷战的胜利来自于他们对意识形态的虔诚,而不是来自于物质层面的追求。

所以如果你看到美国“国师”们看起来对各国一无所知,对历史地理毫无概念,这很正常,因为他们这个年代的人在潜意识里就觉得这些事情不重要。在冷战结束的年代,主流的观点是认为全世界都会变成美国,在文化上学习美国,在政治上顺从美国,在经济上服从美国,这是人类文明的发展方向……我即世界,那为什么要关心别的国家?如果你看到这套逻辑在当代中国都有那么多人信,你就可以想象一下在美国有多少代人被这样的思想影响。

在沙利文上学的年代,美国还没经历9·11,这套历史终结论是无可置疑的,他们学到的和他们所信的、所做的是一致的。但是到我去美国上学的年代,情况就稍有不同了。虽然我们学还是自由主义那一套美国永远站在道德高地的理论,但是美国同学自己也清楚美国维持秩序靠的是“dirty work”,知道国际关系不是在餐桌旁就是在菜单上。

于是一谈到人权和国际法,大家就不得不精神分裂,一边承认美国到处侵犯人权和国际法,一边又认为各国都要接受美国主导的国际秩序。有一次我问一个美国同学,美国自己侵犯人权怎么办呢,谁来制衡呢?他憋了半天然后说,还是有的,比如美国一侵犯人权,中国就会出白皮书然后在联合国上骂美国……

所以幽默的就是,我们中国人所熟悉的基辛格在美国的名声非常差,因为他让美国在越战中越陷越深,推动了美国在世界各地的颠覆活动,美国的自由主义者们认为这太不道德太不讲人权了。但是一谈到美国在冷战后以人权为名的颠覆活动,大家又不说话了。

如果所谓的“国际战略大师”是被批判的对象,那你怎么可能指望培养出下一代国际战略大师呢?

“大师”们都做些什么?

当然,有人要说了,你学是一回事,做是另一回事,大师得靠实践历练。但是这对于美国新一代国关人就更没谱了。

比如你看沙利文的履历,他毕业之后根本没有去搞国关,而是先去耶鲁做了法学人上人。法学毕业之后,沙利文再去从事了一圈法学相关工作,最后给议员做顾问,因此认识了希拉里。搭上希拉里这条线之后,沙利文先是给民主党做了竞选顾问,因为希拉里做了国务卿,他才跟着老板开始做回了国关老本行,并在随后成了时任副总统拜登的顾问。

所以跟绝大部分当代美国官僚政客一样,沙利文之所以在现在这个位置,根本上不是因为他的业务能力,而是因为他的政治能力,因为他跟对了老板也知道怎么跟老板。至于沙利文在拜登任期前的外交历练,只能说他花在旋转门上给别的公司做顾问的时间更长一些。即便沙利文号称擅长处理中东问题,但他压根就没在中东长期派驻过,只不过是参与了伊核协定蹭了个成绩罢了。

而且说到底,学界的不靠谱是一定会影响政界的,这是一个互相影响的过程。一方面,对国际事务一无所知的职业政客们,他们想要了解这世界发生了什么,自然只能是寻求所谓的专业人士的意见。而这些专业人士的素养如果参差不齐,自然会反馈到政界,影响他们的认知。

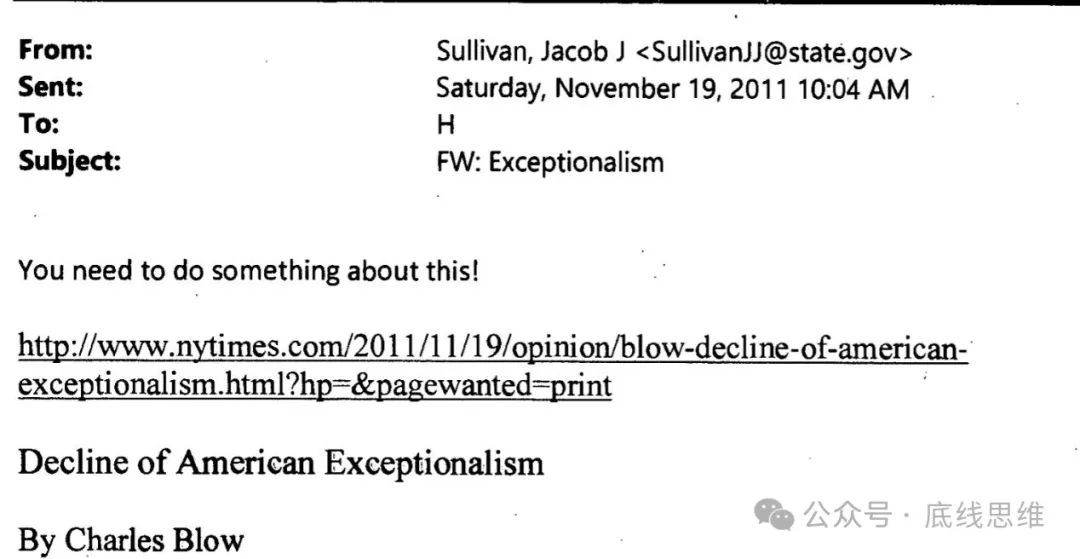

比如希拉里邮件门的时候,从暴露出来的邮件中可以看到,她天天在邮件里面推荐和被推荐的阅读内容没有什么特别之处,无非都是她在主流媒体上看到的那些由学者和专栏作家写出来的东西。而且显然她也没什么鉴别能力,有些她推荐的“Good Piece”“Must Read”跟你能看到的自媒体“深度好文”没什么本质区别。

有意思的是,2011年沙利文在邮件里给希拉里分享了一篇纽约时报的评论,评论题目是“美国例外论”的衰退,沙利文转发的时候说:“你得为这个做点什么!”2016年的时候希拉里确实做到了,虽然是反方向的

另一方面,美国在冷战之后的那种历史终结论心态是全方位的,从上到下的。国关学界对大国竞争的忽视和对当前秩序的无限自信,反映的自然是包括政界在内的全社会普遍心态。

所谓生于忧患死于安乐,冷战时期很多美国人是真的相信他们面临着生死存亡的斗争,自然会更有动力去研究如何在斗争中获胜。而对于冷战后期成长起来的这几代人来说,他们活在美国看似统治全世界的环境里,自然没有什么心思去想那些有的没的。

你当然会看到美国人谈论竞争谈论战略谈论一切,但是他们的一切认知都建立在一个前提上,就是“美国没有对手”,过去、现在、未来都没有。而如果没有对手,那么任何战略的讨论都只能是过家家的智识游戏。

所以你会看到当代美国的外交政策不停地干着坑害欧洲盟友、促成中俄团结、并在第三世界四面树敌,这些能气死冷战时期美国“国师”的事儿,因为他们脑子里面的认知就是“美国没有对手”,所以美国可以为所欲为而不用遭遇任何惩罚。

人类对世界的认识永远是基于此时此地的,他们会把自己所在的短暂瞬间当成永恒,并且反过来用这样的想法去解读过去和预测未来。而我们当前所看见的,这几十年来的美国普通人、美国学者、美国政客,以及被这些人所影响的全世界很多人,他们当下的世界观,本质上都是冷战后这短暂的十几年里,毫无挑战的美国霸权所培养起来的。而这种世界观一旦固定下来,即便美国在911之后开始不断遭遇问题,他们也会诉诸自己从前的世界观来为其辩护和开脱。

世上本没有大师

当然,说到底,人们对于“美国战略大师”的想象,很大程度上也是时代的产物。基辛格蹭到了中美建交,福山的“历史终结论”蹭到了冷战的胜利,亨廷顿的“文明冲突论”蹭到了“911”事件的发生。不是说这些人没有水平,但最重要的事情在个人能力之外。

如果美国输了冷战,那乔治·凯南他们就不是大师而是小丑了。正是因为美国有了霸权,美国霸权的参与者们才会被捧上来,而不是这些参与者们决定了美国的霸权。

当然,被誉为美国针对苏联“遏制政策”的设计师,凯南是实际在苏联以及东欧国家派驻过的,这点就比当代很多美国官僚政客强了。但凯南之所以能够得势,本质上讲不是因为他的“长电报”真的对苏联有多懂,他对苏联政治运作的理解很大程度上靠脑补和私货,而是因为对苏友好的罗斯福已经死了,他在“长电报”里鼓吹的苏联侵略性和对苏敌对政策符合杜鲁门政府的口味。

而遏制政策本质上也是个自我实现的预言,美国看苏联在侵略,苏联看美国也是一样的。当美国认定苏联所有的外交友好都只是故作姿态从而加以无视的时候,苏联自然也会得出相同的结论。铁幕的降临并非个体的善意能够改变的,但也并不是如同凯南所说的那样只是由苏联一方的恶意所造就的。

就好像古巴导弹危机的时候,肯尼迪曾经跟国家安全顾问邦迪抱怨,“苏联怎么能这样侵略我们,竟然在古巴放导弹。要是我们在土耳其放导弹,他们会怎么想?”而邦迪不得不提醒肯尼迪,美国早就在土耳其放过导弹了。

同样的冷战故事放到现在也是一样的。当北约一步步东扩直到在2014年发动颜色革命颠覆了乌克兰政权,当前俄乌冲突的爆发就已经是注定的了。当然美国人特别是民主党人永远会翻来覆去地念叨是俄罗斯人先动的手,他们甚至在2016年“干预”了美国大选。

某种程度上讲,俄罗斯确实干预了美国大选——特别是当特朗普天天念叨着美国对俄罗斯的制裁和对乌克兰的干预,换来的是通货膨胀和财政流失的时候。

这种事情是不会发生在冷战时期的美国的。当里根当年喊出苏联是邪恶帝国的口号时,他收获的是全国的支持而不是拆台,遭受通货膨胀的也不是美国而是苏联。

那些冷战时期培养出来的所谓美国战略大师,他们之所以成为大师,是因为时代让他们成为了大师,是因为美国的强大国力和苏联的衰弱让他们的所谓战略得以实现。而美国之所以有强大的国力,又不能不追溯到美国从建国时期开始的掠夺和积累,美国各族裔劳工的辛苦,美国各界的智慧、团结、努力……

战略很重要,但能实现的战略才叫战略,不能实现的叫做纸上谈兵。而你能不能实现战略,背后的决定因素就不止战略本身。所谓的“国际战略大师”这种说法本身就是贪天之功,一种唯心主义的包装,一种冷战“胜利”后美国人对历史教训的错误总结。

反过来讲,国力要是够强,再离谱的战略也能实现。比如小布什在9·11之后打完阿富汗又打伊拉克,即便我们现在都知道这种决策有多么逆天,但当年美国的巅峰国力还是能让小布什把战争给赢下来。当然,美军打阿富汗赢得有多快,最后从阿富汗仓皇撤离的时候就有多狼狈。国力虽然决定战略,但战略也会消耗国力。对于愚蠢的战略,国力能撑得了一时,撑不了一世。

所以沙利文想成为战略大师很简单又很难。他的“中东平静论”就是再无脑,只要美国能让他说到做到就可以了。美国今天要是能管住以色列,让中东各国停火,那沙利文他们就可以进国关教材了。

但是对于现在连胡塞武装都打不掉的美国,连总统都要被以色列总理气到骂街的美国,连本国选举都要引发内战想象的美国,这着实有点难。

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- //www.oliviahoang.com/wzzx/xxhq/bm/2024-08-27/89745.html-红色文化网