江宇:没有党领导的强大集体经济,农村老了,谁来种地?

墟里斜阳浅照,山间莺懒封喉。门前烟斗鬓双秋。地荒天亦老,何处寄乡愁。

定向领航追梦,黎民持股同舟。再将天地细相酬。田园铺锦绣,黄土绽风流。

这首《临江仙》,是烟台的乡镇干部刘学刚,对烟台市“党支部领办合作社”前后乡村剧变的描述。

曾几何时,我国的农村是一幅美丽纯净、生机盎然的田园风貌。“绿树村边合,青山郭外斜”;“暧暧远人村,依依墟里烟”;“田夫荷锄至,相见语依依”。但是,近些年来,在城镇化、工业化快速发展的同时,农村出现了一些令人心忧的现象:

农村老了,“谁来种地”成了一个问题。城镇化带动了青壮年劳动力进城务工浪潮,妇女、儿童、老人留守农村,被戏称为“三八、六一、九九部队”。2018年,农业从业人员中50岁以上的已超过50%,农村缺乏劳动力,耕地撂荒、住宅废弃、田园荒芜。而且,城市生活成本远高于农村,进城买房安家的青壮年农民,除了自己的积蓄之外,往往还要农村的亲属为他们“输血”,这更加剧了城乡的不平衡。

种地难了。我国农业产量增加很快,但依靠数量和规模扩张、滥用化肥农药也很普遍,对土地的透支和污染严重,农业效益低,甚至还会“谷贱伤农”。一家一户的小农,没有力量完成产业升级,更无法抵御市场风险和资本的冲击,被挤压在产业链最低端,只能挣最微薄的辛苦钱。

不少农村的自然环境、人居环境遭到了污染破坏,青山绿水不再,鸟兽鱼虾难觅。“垃圾靠风刮,污水靠蒸发,雨天泥水路,环境脏乱差。”农村学校大部分被撤并,为了子女入学,许多家庭只能到县城或乡镇所在地陪读。农村卫生室缺乏人才,空巢老人赡养,留守儿童看护……都带来一系列社会问题。

由于基层治理的薄弱,一些农村的思想道德和社会治安状况不容乐观。有的村庄“形虽在,神已散”,优秀道德规范、公序良俗失效,不孝父母、不管子女、不守婚则、不睦邻里等现象增多,红白喜事盲目攀比,大操大办陈规陋习盛行、黄赌毒等丑恶现象蔓延。甚至封建迷信、传销组织、地下宗教、邪教组织势力抬头,严重侵蚀农村基层政权。

“地荒天亦老,何处寄乡愁?”这些问题表明,农村成为荒芜的农村、留守的农村、记忆中的故园,绝非危言耸听、杞人忧天。

总书记的提问

农村怎么办?谁来种地?怎么种地?习近平总书记严肃而尖锐地提出了这个问题。

2013年7月,习近平总书记在湖北考察时说:“即使将来城镇化达到70%以上,还有四五亿人在农村。农村绝不能成为荒芜的农村、留守的农村、记忆中的故园。城镇化要发展,农业现代化和新农村建设也要发展,同步发展才能相得益彰,要推进城乡一体化发展。”[1]

这段话振聋发聩。那个时候,主张加快城镇化、鼓励农民进城买房刺激经济的思路,非常流行。个别地方甚至以城镇化名义推行农村土地私有化、在农村侵占耕地、剥夺农民利益。总书记的重要讲话,是对这些做法的纠正。

2013年12月,党中央同时召开了中央农村工作会议和城镇化工作会议。在会上,习近平总书记又用诗一般的语言强调:“依托现有山水脉络等独特风光,让居民望得见山、看得到水、记得住乡愁”“粗放扩张、人地失衡、举债度日、破坏环境的老路不能再走了,也走不通了”“如果城镇化路子走偏了,存在的问题得不到及时化解,则可能积重难返,带来巨大风险”。[2]

在2015年中央农村工作会议上,习近平总书记还明确提出:“要解决好‘谁来种地’问题,培养造就新型农民队伍,确保农业后继有人;要以解决好地怎么种为导向,加快构建新型农业经营体系。”

习近平总书记的话,在烟台激起了巨大波澜。一位基层干部对我说:听到总书记“谁来种地”那一问,心里很受震动。总书记从延安到正定到福建,对农村很熟悉,总书记问“谁来种地”,就是敲打我们呢,就是对我们说:地不能再这样种了!再这样下去,农村就没有希望了!

烟台人关心“谁来种地”,直接原因在苹果。

烟台地处北纬37度,是栽培苹果的黄金地带,是“苹果之都”。但近年来,人口老龄化、树种老化、管理方式落后,成为发展苹果产业的障碍。据不完全统计,烟台农村老龄化率在25%左右,4个农民中就有一个60周岁以上老人;按常住人口统计,这个比例普遍超过30%,有些村庄甚至超过50%。劳动力不足,导致不少土地撂荒、抛荒。

烟台苹果产业发展得早,大部分果树是20世纪八九十年代种植的,树龄已经老化,苹果产量、质量一年年下降。2012年起,烟台市启动了苹果全产业链提升计划,第一步就是更新老旧果园的果树品种。但问题出现了——土地已经分散到各家各户,各家的地种什么、怎么种,老旧果园改不改造、怎么改造,农民自己说了算。果园改造每亩成本高达3万元,而改造的头3年只有投入不见产出。尽管长期来看,这是提高收益的必由之路,但是一家一户的农民没有能力实施改造。

果园遇到的困难,折射的正是中国农村改革最重要的问题——如何处理“统”和“分”的关系。

“统”的问题还没解决好

历史总是在矛盾运动中螺旋前进的。这句话用在20世纪的中国农村,再贴切不过了。

1978年,包产到户拉开帷幕,农村迎来“黄金时代”。不过,旧的矛盾解决了,很快就会出现新的矛盾。1985年之后,包产到户所释放的红利就开始逐渐下降,1985—1988年,粮食生产连续四年徘徊不前,农村居民人均纯收入增长率多年在5%以下。到了20世纪末,农民负担重、农村民生脆弱、干群关系紧张等问题严重起来。

烟台市之所以采取“党支部领办合作社”的办法,是出于一个重要的判断——今天中国农村的主要矛盾在于,在“统分结合”的双层经营体制中,“分”的问题已经解决了,但是“统”的问题一直没有解决好。

“统分结合的双层经营体制”是改革开放之后中国农村经营体制的标准说法,但在实践中,有些人简单地把包产到户理解成了“分地”,只看到“分”,而没有看到“统”,甚至认为“统”(集体所有制)是农村发展的障碍,认为“统分结合”的说法只是一个权宜之计。

实际上,党中央关于坚持“统分结合”的态度一直是明确而坚定的。但是在现实中,一些地方把“统分结合”简单理解成“只要分,不要统”,这种不全面的认识,越来越显现出其局限性。

2013年3月,在十二届全国人大一次会议的江苏团会议上,习近平总书记指出:“改革开放从农村破题,‘大包干’是改革开放的先声。当时中央文件提出要建立统分结合的家庭承包责任制,但实践的结果是,‘分’的积极性充分体现了,但‘统’怎么适应市场经济、规模经济,始终没有得到很好的解决。”[3]

包括烟台在内,全国许多农村存在的问题,都可以归因于集体经济薄弱,也就是“统”的问题没解决好。烟台市委组织部将其总结为“穷、弱、散、乱”:

穷——村级集体经济发展水平不高。2018年,烟台市6430个村(居)中,集体经济收入5万元以下的村(居)还有1458个,占22.7%。对这样的村,即使政府给钱给物,也没有能力利用好这些资源,再好的政策也会打折,甚至产生依赖的思想:越穷越要,越要越懒,越懒越穷。有的村即使有集体经济,也大多是靠资源吃饭,简单把土地或者门面承包租赁出去,而不会“用钱生钱”。

弱——村党支部组织力不强。在实行家庭联产承包责任制之后,农业生产经营权、劳动产品支配权回到一家一户,村党支部和村干部失去生产指挥权和收益分配权,相应地也降低了影响力和权威性,党群干群关系越来越疏远,甚至出现了对立。因为村支部没有组织力,所以公共设施、环境卫生、社会管理等公共事务出现了荒废。很多群众心中不知道党支部有什么用,村“两委”换届中,村民往往只看重村委会选举,而村党支部书记常常无人愿当、选不出来。有的村党组织不会做群众工作,只是用简单的给钱给物代替思想工作,说话没人听,干活没人跟。党支部缺乏凝聚力和感召力,宗教甚至邪教势力乘虚而入,在基层和党组织争夺群众,这是非常值得警惕的现象。但是,在集体经济削弱多年的情况下,党支部怎么才能重树自己的威信,重塑组织力呢?

散——群众的集体意识淡化。一家一户、单打独斗的分散经营,割断了群众与集体的利益联结纽带,淡化了村民的共同体意识,“人心散了”,想问题、办事情只关注自家的一亩三分地,甚至只要权益不要义务。护林防火、农村人居环境治理等与老百姓切身利益相关的工作,常常是“政府干、农民看”,还“叉着腰提意见”。

乱——部分农民专业合作社运行不规范。合作社是中央大力提倡的,但是这些年合作社在发展过程中暴露出不少问题,有些合作社偏离了造福群众、服务群众的方向。比如,有的合作社仅由几个发起人组成而少有群众参与,上级的优惠扶持政策被少数人独享;有的合作社只是为了获取国家政策补贴,达到目的后就放任不管了;有的合作社成立只是为了完成上级下达的任务指标,没有实质性运转;有的“吃了补贴荒了地”,甚至利用包地贷款炒房地产……

如果没有党组织的有力领导,仅仅靠农民专业合作社,无法实现振兴乡村的初衷。2018年《半月谈》发表过一篇文章《80%以上合作社沦为空壳?乡村振兴莫让形式主义带歪》,其中提道:东部某镇拥有20多个行政村,大大小小的合作社有近130家,但80%以上都属于空壳合作社。随便拉几个人就可成立合作社,有的村民甚至在不知情的情况下就已经入社了。“办理手续很简单,只需5户以上老百姓,就可以办理,这些老百姓拉来凑数,合作社的大小事情都是我一人忙活。”一位合作社理事长说,他为了得到政府对发展现代农业基础设施的支持,成立了合作社,招几个贫困户,“装点门面”。有些合作社,实质上是村干部、种养大户等牵头组建,导致贫困户在合作社中没有话语权,在管理、决策、分配等方面没有参与感。

农村必须走规模化经营的道路。但是,由谁来组织农民?这个问题却还没有解决。出路在哪里?

时任组织部部长和三本书

在烟台,最早系统提出“党支部领办合作社”设想的,是市委组织部部长于涛。我在烟台调研期间,许多乡镇干部不约而同地提到,于涛部长对农业合作化很执着,经常往村里跑。等见到于涛同志,第一印象,她是一位诚恳、朴素而又率真的领导。而一交谈,又感到她虽然是一名党政干部,但是对思想界、学术界非常熟悉,思想界关注的许多问题,她都有自己的洞见。或许这种理论积淀是促使她提出“党支部领办合作社”的一个原因。

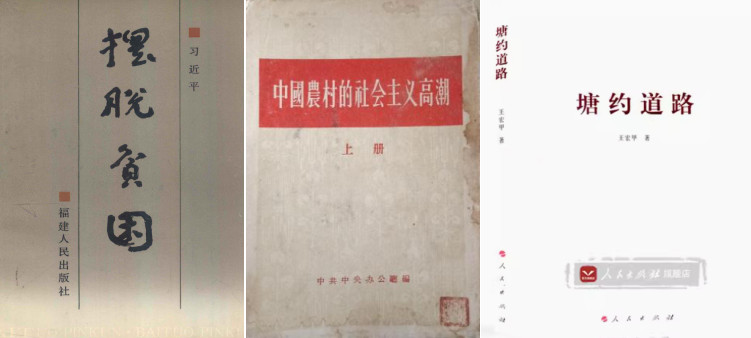

果然,当我问于涛,最早“党支部领办合作社”的思路来自哪里?她首先谈起了自己读过的三本书。这三本书,她也推荐给烟台的很多干部看过:一本是习近平总书记1988—1990年在福建省宁德地区工作时的文集《摆脱贫困》;一本是1955年由中央办公厅编写的《中国农村的社会主义高潮》;一本是著名作家王宏甲2016年出版的著作《塘约道路》。

烟台的干部,烟台的群众,把这几本书读懂了、读通了,又用自己的心血和汗水,在烟台大地上续写了新的篇章。

第一本书《摆脱贫困》,是1988—1990年期间,习近平同志担任福建省宁德地委书记时的文集。

20世纪80年代末90年代初,宁德的发展比较落后,乡村集体经济更不乐观。全地区120个乡镇,年有资金30万元以上的只有20个,10万元以下的却有27个;2083个行政村中,村级集体经济实力在5万元以上的只有105个,2万元以下的却有1761个,一半以上的行政村连正常的经费开支都难以维持。

时任宁德地委书记习近平在农村调查时说,一喜一忧:“喜的是广大农民开始脱贫致富了,忧的是乡村两级集体经济实力出现了弱化的现象。”习近平同志尖锐地指出集体经济弱化的原因,就是一些农村没有把壮大集体经济放在应有的位置,摒弃了“统”的思想,造成从“原有的‘大一统’变成了‘分光吃光’,从一个极端走向另一个极端”。[4]他在《扶贫要注意增强乡村两级集体经济实力》的讲话中指出:有的同志说,只要农民脱贫了,集体穷一些没有关系。我们说,不对!不是没有关系,而是关系重大。……加强集体经济实力是坚持社会主义方向,实现共同致富的重要保证……是振兴贫困地区农业的必由之路……是促进农村商品经济发展的推动力。[5]

不忘初心,方得始终。十八大以来,习近平总书记更加关注农村集体经济,明确提出“坚持农村土地集体所有制,发展新型集体经济,走共同富裕道路”的要求。

2016年4月25日,习近平在安徽凤阳县小岗村主持召开农村改革座谈会,在“大包干”起源的地方,他强调“不管怎么改,都不能把农村土地集体所有制改垮了,不能把耕地改少了,不能把粮食生产能力改弱了,不能把农民利益损害了”[6]。这是有极其鲜明的针对性的。

以习近平同志为核心的党中央校正了党和国家前进的航向,旗帜鲜明地坚持农村土地集体所有制,阻止了某些人提出的“土地私有化”的主张,为6亿农民守住了生存、发展和稳定的基础,也为烟台经验的诞生提供了最重要的政治条件。

第二本书,《中国农村的社会主义高潮》是1955年毛泽东同志亲自要求编写的。

毛泽东同志从中央苏区时期就认识到,中国是一个一穷二白的农业国,几千年来小农经济不断地两极分化、破产,周而复始,没有出路。他说:从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成,叫过渡时期。过渡时期做什么事?两件事:工业化、集体化……要把一万万户农户变成集体化是艰巨的……中国历史上,贞观、开元、康熙、乾隆之治,是无为而治,不能根本地解决问题,过上若干年,农民又要暴动。[7]

毛泽东同志对中国历史有深透的了解,紧紧抓住了中国几千年历史的一条主线:小农经济发展必然走向两极分化,最终逼得农民走投无路,起来造反,推翻旧王朝;新王朝生产模式依然如故,周而复始,没有出路。北洋军阀和国民党的统治,在土地所有制和生产关系方面没有任何改变。共产党领导下的新中国,要彻底避免和根除这种现象产生和发展,就要从两极分化的源头——土地所有制及其生产关系着手。一家一户个体经济对小农生产模式的依附关系,注定抗击不了频繁的自然灾害,抵御不了市场和资本的冲击,必然会两极分化,永远不可能使广大农民共同富裕起来。

改革开放之后,在推行联产承包责任制的同时,邓小平同志就已经意识到,中国的未来一定还是要走集体化道路的。他多次强调:“我们总的方向是发展集体经济”,“不向集体化集约化经济发展,农业现代化的实现是不可能的”。特别是1990年,邓小平在同几位中央领导同志谈话时提出:

中国社会主义农业的改革和发展,从长远的观点看,要有两个飞跃。第一个飞跃,是废除人民公社,实行家庭联产承包为主的责任制。这是一个很大的前进,要长期坚持不变。第二个飞跃,是适应科学种田和生产社会化的需要,发展适度规模经营,发展集体经济。[8]

组织起来,不仅是现实的要求,也是历史的必然。

党的十八大以来,随着思想理论领域的拨乱反正,已经有越来越多的各界人士,严肃地考虑如何在新形势下发展壮大农村集体经济。

2016年11月5日,浙江省18名基层农村干部,向全国发出关于农村走集体化道路的公开倡议书,提出:“削弱和淡化已经很脆弱的土地集体所有权,必将失去发展集体经济的物质基础和制度保证,弱化甚至瓦解农村基层组织的作用,必将为适应农业生产客观要求——农地适度规模化集约化经营制造新的障碍,必将诱发农村社会新的族群矛盾,重返一盘散沙的格局”,倡议强化集体所有权,创新土地经营制度,提出走华西村、南街村、周家庄乡农工商合作社及浙江省航民、滕头等集体化村开创的道路。

做大做强农村集体经济,不仅是政治上的要求,也有诸多现实需要:

我国工业化、城镇化高速发展的阶段已经基本结束,城市就业已经很难再像过去那样高速增长,经济增长单纯依赖城市为中心已难以持续;

随着经济发展水平的提高,都市人群的需求呈现生态化、健康化、高端化发展的趋势,这让农村产业发展有了新方向、新定位;

大数据、新零售的迅猛发展,农产品足不出户即可卖遍全国,整个农业生产格局面临巨变……

历史总是要前进的,历史从不等待一切犹豫者、观望者、懈怠者、软弱者。随着做大做强农村集体经济日益深入人心,全国出现了各种各样分散的探索和典型。

对烟台产生影响的第三本书《塘约道路》[9],自2016年起风靡全国,产生很大影响。这本书记述的,就是贵州省安顺市平坝区乐平镇塘约村在党支部领导下重新组织起来、发展农村集体经济的事迹。

塘约村是一个贫困村,2014年在一场水灾之后,他们痛定思痛,在时任安顺市委书记周建琨的启发下,由村支书左文学带头,示范办起合作社,办了妇女、运输、建筑、劳务四个公司。

合作社成立前,塘约村外出打工1100人,占全村劳力的2/3,30%的耕地抛荒。合作社成立后,2014年到2016年,农村人均年收入从3786元增长到10030元,集体经济积累从不到4万元增长到202万元,贫困人口数从643人减少到19人,外出务工人数从1000多人下降到50人,1400多亩抛荒地全都种上水果蔬菜。

“塘约经验”产生的时候,正逢城市遇到产能过剩、成本上升,“进城打工”这条路,遇到了困难。而塘约证明了,在城市经济下行的时候,农村仍然是一个广阔天地,把农民组织起来,就有了内生动力,可以实现共同富裕。

“塘约经验”切中时弊,一时声名鹊起,在全国产生了很大影响。2017年全国“两会”期间,时任中央政治局常委、全国政协主席俞正声参加贵州代表团审议,对“塘约经验”给予了充分肯定:“塘约是新时期的大寨,塘约精神还是不简单,还是要发扬,发现这种典型,然后鼓励这种典型。”

集体经济是政治问题

《塘约道路》传到烟台,令于涛如获至宝,因为她也正在苦苦思索,怎样通过农村党建促进乡村振兴,要办这件大事,突破口和“抓手”在哪里?《塘约道路》让她找到了一把钥匙。

这事开始让我好奇,也让许多第一次听说的人好奇:党委组织部不就是管干部的吗?怎么又管农村的事了?

这正是烟台市委组织部的创新。他们突破了过去的观念认识,主动担起了责任。烟台市委组织部提出:村级集体经济“空壳”、服务空白,政治就会“空壳”,党在农村的执政就会“空壳”。所以,发展壮大村级集体经济不是单纯的经济问题,而是个重大的政治问题。

于涛回忆,小时候经常有穷人来家门口要饭,父亲总是让要饭的农民到家里一起吃饭,借机了解农村的情况。她虽然生长在城市,却有着很深的农民情结。后来自己当了干部,就总想也给农民做点事。

2015年,于涛到莱芜工作,任市委常委、组织部部长,为了抓基层党建,想摸一摸农村的底,就经常利用周末开车去村里,看到哪家门开着,就走进去,自称是党校的老师来做课题的,和农民聊天。一年时间,她走了130多个村,越看越确信:农村的许多问题,源于集体经济薄弱。想改变局面,就得组织起来走集体化道路。

当时,莱芜也有像南街村、滕头村一样的集体经济强村。莱芜市口镇下水河村,远近闻名。20世纪90年代,下水河村没有村集体企业、负债150万元,是个特困村。村支书郑传尧领着村干部去南街村考察,看完之后热血沸腾,在留言簿上写下“南街村的今天,就是下水河村的明天”。

下水河村通过发展集体企业、土地租赁等方式,每年可以有60万元左右的村集体收入。依托集体经济,村民享受着“从摇篮到坟墓”的福利:幼儿园有补贴,学生有助学金和奖学金,村民到60岁以上就有养老金,75岁以上老人全部住老年公寓,按月享受“老年优待金”。老人去世,只要丧事简办,家属还有抚恤金。

下水河村给了于涛信心,她萌生了要在莱芜推广集体经济的想法。可是,还没来得及实施,就调动工作到了烟台。一到烟台,于涛在和组织部全体干部的见面会上,就讲了农村问题。她说:“在座多数都是农民家的孩子。咱们自己当干部了,冬暖夏凉、衣食住行都没问题,自己家农村亲戚有困难,还能找咱帮忙解决。但是,有很多老百姓还过得困难,咱们要多替他们讲话。忘了这一点,做人就忘本了。希望大家能跟我一起,多为群众做点事。”

在烟台,于涛又继续走访了几百个村,要发展集体经济的心思更强烈了。

烟台也有不少历史遗留下来的集体经济强村。烟台莱州市[10]的朱旺村就是其中一个。

朱旺村是个大村,位于海边,全村4002人,2018年村集体收入1269万元,村民人均可支配收入3.92万元。而这一年,烟台市城镇居民人均可支配收入是4.49万元,农村居民人均可支配收入是1.94万元。也就是说,朱旺村村民收入超过烟台农村平均水平的两倍,接近城镇居民的收入。

村民还享有超出城镇居民的福利。村里有统一建造的小区,解决本村青年结婚用房问题,每平方米房价800元。村集体无偿提供70亩土地、500万元现金,建了一处集幼儿园、小学、中学为一体的九年一贯制公办学校。我在村里看到,有现代化的学校、有开阔的广场、有葱郁的绿荫,河两岸是修葺整齐的绿道,树荫下、广场上,随处可见嬉戏的孩童和下棋的老者。

这一切,都源于1999年村支书滕春竹力排众议作出的一个抉择——保留集体企业。

改革开放初期,朱旺村集体经济曾有过一段繁荣期,当时村里有织布厂、电器厂、养殖场等大大小小十几个村办企业。但到了90年代末,在集体企业改制大潮中,朱旺的村办企业也到了生死存亡的拐点。

当时,不少地方都采取了一刀切把村办集体企业改制的做法。朱旺村何去何从?村党总支与村委会产生了重大分歧。部分人主张把村办企业一次性全部卖掉,并准备召集村民代表开会通过。

刚上任不久的村党总支书记滕春竹,坚决反对把集体企业“卖光”。滕春竹当过眼镜厂的干部,有企业管理的经验。在他的坚持下,最终靠发动党员,把党员大会和村民代表大会合在一起开,终于扭转了局面,形成了决议——只卖掉负债重、前景差的企业,保留运转好、前景好的企业,由村集体继续经营。

一个人的生命是漫长的,但关键时只有几步。一个村同样如此。

朱旺村保住了集体经济的火种,很快就腾飞了。

1999年,村党总支建了全国最早的大菱鲆(多宝鱼)养殖基地,年产值高峰时达到1.5亿元,村民50%从事养殖业,仅此一项,每年为村集体增加收入780多万元。

集体经济成功起步后,朱旺村又于2003年建设了占地2000亩的凤凰工业园,成功吸引13家企业入园建厂,年产值26亿元,解决就业5000多人,每年可为村集体增收200多万元,为群众增收700多万元。

因为有强大的集体经济,朱旺村年轻人不必外出打工,大部分在村里就业。村里考出去的大学生,也有1/3回到村里就业。

2005年,朱旺村有了港口,共投资4.7亿元,建设了两个2000吨级、两个5000吨级、两个1万吨级散杂货码头泊位,与烟台港合作开展集装箱转运业务,年吞吐量达到10万标箱。

企业壮大之后,滕春竹等村干部没有把产权据为己有,而是决定开放股权,让全体村民自愿入股。2007年,党总支带头成立了朱旺水产养殖合作社,鼓励村民入社,每户入社股金5000元。2008年,朱旺村又对山东朱旺港务公司进行股份制改造,吸收村民入股,并为每位村民免费发放1000元的股。每年的股利分红加村集体福利分红,合计达800多万元。

站在朱旺港大堤上,清新的海风拂面,我看着整洁明媚的村庄,问滕春竹:滕书记,你为什么不自己单干,当老板?他一挥手,哈哈一笑:“那有啥意思。”

在滕春竹带领下,朱旺村的党组织体系健全,每月坚持开展活动,制定了有约束力的《村规民约》,全村秩序井然,村民生老病死都有集体关心照料。

滕春竹一心想着事业,却很少说自己。我临走时,他还念念不忘拉着我的手:“你是从北京来的,有两件事你一定要帮我们说话。”一件事是,村卫生室的老村医要增加补贴,现在朱旺村共有5位村医,都到六七十岁了。村里每年给卫生室补贴8万元,确保每个医生年收入能达到3万元。另一件事是,他希望快点修通烟台直通北京的高铁,这样朱旺村的海滨旅游就能做大了。

朱旺只是一个村的建制,但是有企业、有港口、有学校、有平价的住房,青年大部分留在本村就业,不必背井离乡出门打工。这一切,都离不开强有力的集体经济。

看着繁荣兴盛的朱旺村,我想起习近平总书记在2014年全国“两会”上参加审议时的一段讲话。他说“要吸取过去国企改革经验和教训,不能在一片改革声浪中把国有资产变成牟取暴利的机会”[11]。语重心长,字字千钧。

集体企业是新中国的伟大发明。很多活生生的例子说明,凡是保留了村集体企业的村庄,几乎都走上了致富的道路。

北京大学教授潘维在他的著作《农民与市场》中指出:主流学者认为20世纪90年代中期以后乡镇企业陷入了“困境”,并且开出了早就准备好的药方——“产权明晰化”,也就是私有化。潘维教授却发现,比起私有企业,乡镇集体企业的效益要好得多。从一定意义上说,乡镇企业在一夜间突然消失,不是市场竞争的自然结果,而是实施一刀切“转制”政策的结果。而那些顶住压力坚持保留集体企业的村庄,都为后来的发展致富保留了更坚实的家底。

烟台市委组织部同样认为:“革命战争年代,我们党之所以能从区区几十个人起步,在短短的二十几年时间取得全国政权,靠的就是把群众组织起来。新中国成立后,我们党之所以能从一穷二白的基础上,用短短三十年时间建成完整的工业体系,靠的也是把群众组织起来。发展壮大村级集体经济已经到了非抓不可、非抓好不可的地步。对这个问题总书记做过非常明确的阐述,我们应该旗帜鲜明,全力以赴地去加以落实。”[12]

2017年,中共中央组织部把“发展壮大薄弱村空壳村集体经济”列入年度基层党建工作重点任务。山东省委印发了《关于进一步加强农村村级党组织建设的若干意见》,部署实施“村级集体经济发展三年行动计划”。

但是,面对那些组织涣散、集体经济薄弱的村庄,如何才能在比较短的时间里收拾已经散了的人心,加强基层组织建设、壮大集体经济呢?

注释:

[1]新华网北京7月22日电,见http://news.xinhuanet.com/politics/2013—07/22/c_116642856.htm。

[2]习近平:《在中央城镇化工作会议上的讲话》,《十八大以来重要文献选编》(上),中央文献出版社2014年版,第603、590页。

[3]《在科学发展的道路上继续向前创造出无愧于时代和人民的新业绩——习近平总书记参加江苏代表团审议侧记》,2013年3月9日《新华日报》第一版。

[4]习近平:《扶贫要注意增强乡村两级集体经济实力》,《摆脱贫困》,福建人民出版社1992年版,第193页。

[5]习近平:《扶贫要注意增强乡村两级集体经济实力》,《摆脱贫困》,福建人民出版社1992年版,第193—194页。

[6]《习近平在安徽凤阳县小岗村主持召开农村改革座谈会并发表重要讲话》,新华社合肥(2016年)4月28日电。

[7]马社香:《毛泽东为什么大力提倡农业合作化——陶鲁笳访谈录》,《中共党史研究》2012年第1期。

[8]《邓小平文选》(第3卷),人民出版社1993年版,第355页。

[9]王宏甲:《塘约道路》,人民出版社2016年版。

[10]烟台市辖芝罘区、福山区、牟平区、莱山区、蓬莱区、龙口市、莱阳市、莱州市、招远市、栖霞市和海阳市等。莱州市以及本书后面将提到的烟台XX市,均指烟台下辖的县级市。

[11]习近平:《不能在一片改革声浪中把国有资产变成谋取暴利的机会》,新华网北京2014年3月9日电。

[12]于涛:《组织起来,发展壮大集体经济》,《经济导刊》2019年第11期。

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- //www.oliviahoang.com/wzzx/llyd/sn/2024-06-24/88681.html-红色文化网