阮章竞:战争的回声

战争的回声

——阮章竞的怀人诗作及抗战书写

阮援朝

1990年8月阮章竞(中)与魏巍(右)、王玉树在《中国解放区文学书系》编委会上

在整理父亲的文稿时,看到了他生前没有发表过的一首诗和跋。这首诗以前读过,跋却是第一次看到。

《怀默君》

四十八年景犹存,

月照忠魂有皖音,

战死仍睁双怒目,

重新破阵入敌群。

头颅垫道下东海,

载歌万首呼日昕,

接力含山多子弟,

雄风当继陈默君。

抗日战争中,我与陈默君(金隆芳)同志同在太行山战斗。

1942年5月,日寇出动三万余人,兵分三路,向太行山抗日根据地发动“五月大扫荡”。25日,默君随后方机关转移,在辽县(今左权县)偏城青塔、南艾铺一带,与万余日寇遭遇。我时患伤寒,隔在东山,亲睹敌人发现是我领导机关,缩紧包围圈,并出动飞机六架,轮番狂轰滥炸。激战竟日,入夜,我军突围,陈默君同志壮烈战死在十字岭附近。是夜,我未离东山,见千山孤月,万树悲风,为战死者默哀!此情此景萦绕于心,已近半个世纪,直至衰年,仍历历在目。

今应中共含山县委之嘱,书此缅怀默君,并告其含山子弟。

1990年2月26日

捧读着父亲缅怀陈默君烈士的这首诗和跋,感觉文中所写情感澎湃,意境壮阔,令人心动。

1949年太行山剧团战友合影。前排左起:夏洪飞、赵子岳、阮章竞。右起:张振亚、常振华

陈默君烈士是安徽含山人,生于1912年,1930年入党,1939年到北方局工作,曾任中华全国文艺界抗敌协会晋东南分会《文化动员》杂志编辑,晋东南文化教育救国会秘书兼组织部长。1942年是太行山革命根据地在整个八年抗战中最为严酷的一年,在同一场战斗中牺牲的还有左权将军和总部机关的许多干部战士。父亲因为是病号,按命令编成小组分散行动,才有了这隔山观战的一幕。

偏城战斗的次日,父亲他们一组三人在山上找了几个土豆充饥后,开始在日军“梳篦战术”的缝隙中穿插,试图归队。父亲的挎包里还带着他在三个月前的“年关大扫荡”时,开始动笔的剧本《未熟的庄稼》。这个剧本后由太行山剧团排演,并在1943年8月由太行新华书店出版,是父亲仅存的三个抗战时期作品之一。三人在林县摸到太行区政府隐蔽的山沟时,已经四天没吃过一口饭了。虽然伤寒复发,父亲还是略作休息,终于在第二天回到了太行山剧团。谁都没有想到,更大的考验在等待着剧团。

太行山剧团是个非战斗单位,有不少妇女儿童。1942年6月12日午后,剧团到达平顺县井底村,正在休息,突然与敌遭遇。密集火力中,战友在身边倒下,父亲也肩腿两处受伤。他指挥全团,跳入几丈高陡崖下的深潭里,冲出重围。鲜血和潭水浸透了挎包中的《未熟的庄稼》。剧团遭受重创,伤亡人员近四分之一。突围后,父亲经受了一次麻药失效的手术,转到武乡养伤,完成了剧本的写作,也听到了很多战友和乡亲遇难的消息。在武乡,他写过一首诗,歌颂一位普通的武乡妇女:

“胡蛮岭,土山梁,

芝麻绿豆的小山庄,

一棵古柏翠苍苍,

雷击电劈不焦黄。

胡蛮岭,姜四娘,

挺立高岩腰不弯,

不回日本话,不吃日本饭,

直面刺刀心不颤。

日寇扫荡太行山,

杀光、抢光、村烧光,

梳篦抉剔不分日夜,

山头抓住姜四娘。

……

发苍苍,姜四娘,

名字碰山叮当当;

手无寸铁不说话,

吓死有大炮机枪的日本狼!

岁月流水不回还,

吃甜别忘了谁制糖;

不提“三光”惨景别忘了伤,

别忘了千万个

没留下姓名的姜四娘!

1942年,日寇疯狂反复“扫荡”太行山,在抉剔清剿时抓着武乡县胡蛮岭的姜四娘。她坚贞不屈,最后饿死山上。1963年,我重访太行山时,夜晚闲谈提到姜四娘,这位七十多岁的老人,栩栩如生浮现脑际。记得当时我听到她的事迹后,曾写过一首短歌,但早已遗失。此夜座中有个同志还能唱出“胡蛮岭,姜四娘,挺立高岩腰不弯”一些段落。是夜,有感时光之易逝,人事之健忘,于是根据这些小节歌词的依稀印象,追忆下这首诗,以缅怀象姜四娘那样,许许多多宁死不屈又没有留下名字的太行山普通农家妇女。1982年7月,补跋”

就在1942年的那次“五月大扫荡”中,父亲熟悉的很多文化人牺牲了。他在回忆录中描述过半年前的一次聚会。1941年“秋季扫荡”开始时,父亲正从太行区委党校毕业,学员们分散归队。剧团流动性大,通讯缺乏,难以定位。他背着背包徒步走到太行山东麓邢台附近的六分区未遇。分区地委书记朱穆之派人用马把他送到了太行山北部的一分区。一分区的秦基伟司令员热情地挽留他多住几日再去找剧团。于是便有了陈默君做东的一次聚会。父亲写道:

“在总部,我们碰见陈默君。他邀我和我的妻子、高咏、陈赓夫人刘稚灵、陆耕吃肉。大家都互相开玩笑,争抢着肉吃,高咏落落寡欢,没有参与我们的玩笑举动。这次吃肉的几个人在1942年扫荡中有一半牺牲。除高咏外,陈默君和刘稚灵也于5月份遇难。陈默君是晋冀鲁豫边区临时参议会议员,死时三十岁。刘稚灵同志只有二十六岁,是前方总政治部的干部,牺牲时正在党校学习。陈默君不大言谈,刘稚灵却生性洒脱,活泼。”

父亲还用了专门的篇幅来回忆高咏,为他的书生气,更为他牺牲的壮烈:

“高咏是湖北人。1938年在武汉参加了青年记者协会,任总会学术部干事,从事新闻工作,活动于重庆,桂林一带,尽力于报导敌后的抗日斗争。曾经多次赴前线采访,很勇敢。抗战初期,曾发表了《随粮代征》、《春天》两部长篇小说,是他计划要创作的《四十年代》第一和第二部。高咏到太行山后,担任许多文化职务,如晋东南抗敌协会分会理事等,并著有多篇文章。高咏很孤傲,对他带的小通讯员很严厉。我和王振华都很不以为然,因为通讯员年龄很小,又是贫苦出身,理应爱护。在当时,人们认为高咏有小资产阶级情调。41年秋,高咏已开始创作长篇叙事诗《漳河牧歌》,我没有拜读过。该长诗达万余行。42年5月完成后,高咏在反扫荡中背着书稿投入战斗。不幸在漳河一带身陷重围。他是于1941年以国际新闻社特派员的资格到晋东南根据地的。日本人见他胸前有国际新闻社的标记,要他跟他们一起行动。高咏严辞拒绝,并大骂日本人和汉奸。敌人以刺刀直逼胸前,他愤怒与日本人肉搏,壮烈牺牲,表现出了一个正直爱国的知识分子威武不屈的民族气节。”

父亲近百万字的小说创作,完全是太行山抗日斗争的描写。除了1975年文革的干扰,每到抗战逢十的周年纪念,他都会写下抗战题材的小说,奉献在抗日战争的祭坛上。

1965年,他发表了中篇小说《清晨的凯歌》,并在1985年被改编为故事片《密令截击》上演。1987年是“七七事变”50周年,他把1963年草拟的“八年烽火太行山人物志”,改写成《抗日战争笔记新编》三篇,歌颂赵亨德、王小旦、郝福堂三位民兵英雄。其中王小旦一篇被《人民文学》退稿,未能与读者见面。1995年,他将另一位太行山少年女民兵的事迹写成中篇小说《白丹红》,却找不到出版单位。最终经北京市委干预,才得以在两年后出版。

1954年11月父亲开始了小说《太行山不会倒》的写作。这部90万字的长篇,直到1997年才得以出版了第一卷《山魂·霜天》。第二卷《晴岚》和尾声《青春祭》至今还是手稿。

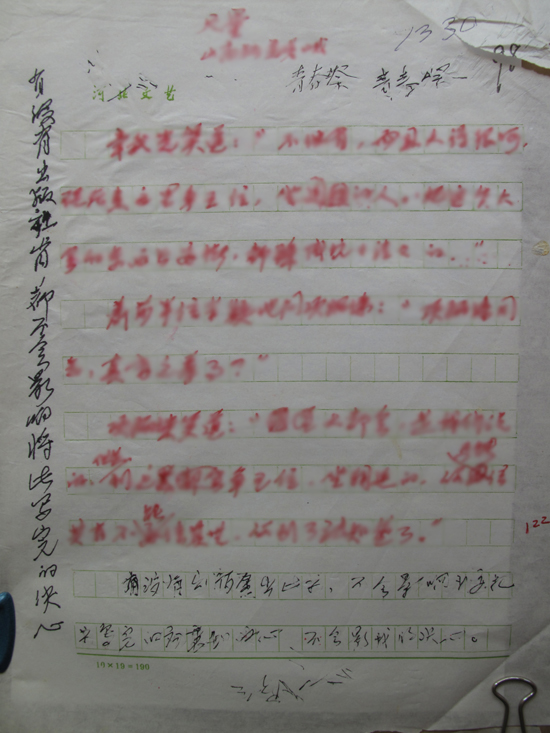

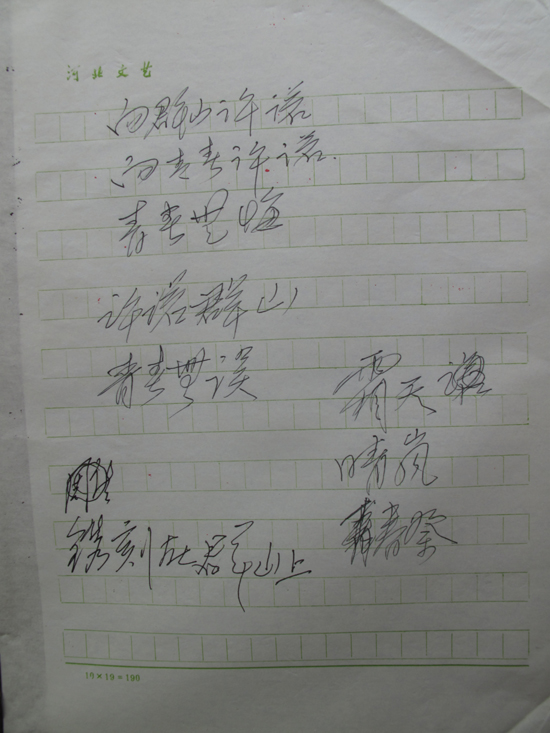

我在父亲的文稿中还见到过2页散稿,上面的字迹断续,颤抖,有的墨迹不匀。那是1993年7月将《霜天》送人民文学出版社,8月23日得到最终的拒绝答复时写下的。一页上写道:“(横写笔已经没水了,还在写下去)有没有出版社愿出此书,不会影响我要把它写完的初衷和决心,不会影响我的决心。”“(换笔竖写)有没有出版社肯,都不会影响将此写完的决心。”另一页用很大字体分行写道:

向群山许诺

向青春许诺

青春无悔

许诺群山

青春无误

霜天 晴岚 青春祭

镌刻在群山。

凝视这两页多处有笔尖划破纸面的手稿,不禁悲从中来。我宁愿相信这只是一位解放区老作家的个人悲剧,而不反映其他。

坚持写完的即时手迹

铭记群山

抗日战争的情景,时时出现在父亲的诗歌中,俯仰皆是,不胜枚举。1963年重回太行山,遍访抗日故战场,他写道:

“长乐沟,神头岭,

东阳关,响堂铺……

多少这样的老战场,

今天遍地是花果树。

赤峪沟,黄烟洞,

桃花寨上桃花红。

痛歼敌人的老爷山,

漫山儿童在在栽青松。”

这八处地名后面,都藏有无数可歌可泣的流血牺牲。

走在新时期的太行美景中,他写道:

“十月秋山似火焰,

十月清溪水流绢。

溪畔来去寻马踪,

马踪不见听秋风;

忽见桥西拴马树,

正是当年夜袭点名处。”(《十月秋山》)

“秋色染山红,

秋雨山迷濛。

回忆战罢,解鞍溪水边,

卧看战马饮山泉。

深谷风袭人,

高山云飞腾。

闻道彭总,在此深山道,

鞍头草令,还击朱怀冰。”(《王屋山道写生》)

油画棒速写:五台山骆驼道。1980年8月作

随着岁月的流逝,晚年的父亲更加怀念和他在太行山一起战斗过的老上级。父亲在《太行山回忆录》中写道:

“1938年4月,太行山剧团成立两三天之后,就随朱瑞开赴长治(潞安府)。长治是晋东南历史上军事重镇。朱瑞同志把我们交给在那里的八路军民运部长黄镇同志。黄镇是经过长征的红军画家,对艺术十分理解,为我们购置彩绸布料、汽灯乐器等,将剧团装备起来。大幕布的图案是我设计,由团内女同志一针一线集体缝制的。”

黄镇逝世,父亲于1989年12月写了《告别黄镇同志》:

“潞安初见黄部长,

京华更识外交家。

戎马倥偬尘未掸,

手持青果植天涯。

肝胆如炬照人子,

胸怀似海映云霞。

画册鲸风波千里,

荧屏噩耗语声沙;

强使眼前非真事,

趋庭堂上面黑纱,

翠柏依依忠魂远,

漳水悠悠印月华……”。

李达将军在抗日战争时期任129师参谋长,组织实施了该师几乎所有对日作战。为了长篇小说《霜天》的创作,作者曾在1979年8月采访李达将军。将军给予很大支持,安排了相关指挥员参加的座谈会,对父亲的创作帮助极大。1993年7月19日,父亲写了一首悼念诗《送李达将军》:

“太行广布游击战,

淮海筹谋调风雷,

勒马江头向拉萨,

雄师百万扬军威。

刘邓首长左右手,

长胜大军参谋才。

悲送将军为云去,

漳河千古留光辉。”

冲过战火硝烟,与死神擦肩而过的青春岁月,成为了父亲的文学写作中,最重要的创作冲动。在太行山间有他生死与共的战友,有待他如亲生的房东大娘,还有他幸福的爱情。1997年他写给我们母亲赵迪之的悼诗这样开头:

“系马碾盘架,

倦卧卿怀下,

夏月白如纱。

千山外,

敌寇火舌,

卷啮万农家。”

抗日战争,是决定父亲一生最重要的历史时期,决定了他对爱好、对人生的根本态度。这场决定民族命运的伟大战争,就像回声一样在他的文学创作中反复震荡,或低徊,或激越,嗡嗡隆隆,自始至终,余音不绝。他把书写这场战争,视为自己的历史宿命。

一个民族不但要有危亡时刻的不屈抗争,也要有战胜敌人后的深刻反思。文学必须担负起这样的责任。我的父亲阮章竞先生这样做了。在每一次对往事的回忆中,他都不会忘记提醒下一代:故事讲来是要你们记住,外国列强不会自动放下屠刀,也绝不会立地成佛。强大的祖国要青年一代去建设,去保卫。甜蜜的谎言万万不可听信!

新时期国与国之间的竞争以新的更为激烈隐蔽的形式展开,同样的利益攸关,同样要面对生死存亡。虽然历史的表象大为改变,仍需要新一代用和前辈一样坚忍不拔的意志去应对,去抗争。新一代必须挺起民族精神的脊梁,前辈们的文学经验必须继承,中国文学在建设强大国家的进程中不能缺位,不能退守。

中国人民抗日战争在胜利70周年之际被以空前的规模隆重纪念,愿父亲和他同龄战友们的魂魄能听到,后辈对他发出的战争回声,正在给予大声的回应!

(发表在《文艺理论与批评》2015年第5期)

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- //www.oliviahoang.com/wzzx/djhk/sg/2016-10-24/40694.html-红色文化网